Le problème qui n’a pas de nom… parce que le mot « femme » est qualifié d’essentialiste

The Problem That Has No Name because ‘Woman’ is too Essentialist is now available in French! Many thanks to TradFem for the translation.

Voici le troisième de ma série d’essais sur le sexe et le genre. Les deux premiers : 1 (Le sexe, le genre et le nouvel essentialisme) et 2 (Lezbehonest (Parlons franchement) à propos de l’effacement des femmes lesbiennes par la polique queer) sont également affichés sur TRADFEM.

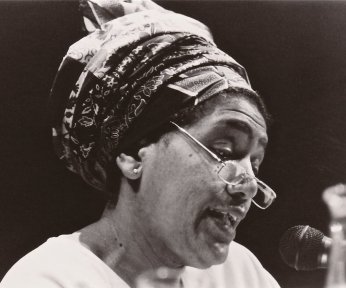

Inspirée par la prise de position de l’autrice Chimamanda Ngozi Adichie sur l’identité de genre et par la réaction qu’elle a suscitée, je parle ici du langage dans le discours féministe et de l’importance du mot femme.

« Y a-t-il une façon plus courte et non essentialiste de parler de « personnes qui ont un utérus et tous ces trucs »? », a demandé sur le réseau Twitter la journaliste Laurie Penny. À plusieurs égards, la quête de Penny pour trouver un terme décrivant les personnes biologiquement femmes sans jamais utiliser le mot femme décrit le principal défi posé au langage féministe actuel. La tension entre les femmes qui reconnaissent et celles qui effacent le rôle que joue la biologie dans l’analyse structurelle de notre oppression s’est transformée en ligne de faille (MacKay, 2015) au sein du mouvement féministe. Des contradictions surviennent lorsque des féministes tentent simultanément de voir comment la biologie des femmes façonne notre oppression en régime patriarcal et de nier que notre oppression possède une base matérielle. Il existe des points où l’analyse structurelle rigoureuse et le principe de l’inclusivité absolue coexistent difficilement.

« Y a-t-il une façon plus courte et non essentialiste de parler de « personnes qui ont un utérus et tous ces trucs »? », a demandé sur le réseau Twitter la journaliste Laurie Penny. À plusieurs égards, la quête de Penny pour trouver un terme décrivant les personnes biologiquement femmes sans jamais utiliser le mot femme décrit le principal défi posé au langage féministe actuel. La tension entre les femmes qui reconnaissent et celles qui effacent le rôle que joue la biologie dans l’analyse structurelle de notre oppression s’est transformée en ligne de faille (MacKay, 2015) au sein du mouvement féministe. Des contradictions surviennent lorsque des féministes tentent simultanément de voir comment la biologie des femmes façonne notre oppression en régime patriarcal et de nier que notre oppression possède une base matérielle. Il existe des points où l’analyse structurelle rigoureuse et le principe de l’inclusivité absolue coexistent difficilement.

Au cours de la même semaine, Dame Jeni Murray, qui anime depuis 40 ans l’émission radio de la BBC « Woman’s Hour », a été prise à parti par des trans pour avoir posé la question suivante : « Est-ce que quelqu’un qui a vécu en tant qu’homme, avec tous les privilèges que cela implique, peut réellement revendiquer la condition féminine? » Dans un article rédigé pour le Sunday Times, Murray a réfléchi au rôle de la socialisation genrée reçue au cours des années de formation dans le façonnement des comportements ultérieurs, en contestant l’idée qu’il est possible de divorcer le moi physique du contexte sociopolitique. De façon semblable, la romancière Chimamanda Ngozi Adichie est présentement mise au pilori pour ses propres commentaires sur l’identité de genre.

Lorsqu’on lui a demandé « La façon dont vous en êtes venue à la condition féminine a-t-elle de l’importance? », Adichie a fait ce que peu de féministes sont actuellement disposées à faire en raison du caractère extrême du débat entourant le genre. Elle a répondu sans détour et publiquement :

Lorsqu’on lui a demandé « La façon dont vous en êtes venue à la condition féminine a-t-elle de l’importance? », Adichie a fait ce que peu de féministes sont actuellement disposées à faire en raison du caractère extrême du débat entourant le genre. Elle a répondu sans détour et publiquement :

« Alors, quand des gens soulèvent la question « est-ce que les transfemmes sont des femmes? », mon sentiment est que les transfemmes sont des transfemmes. Je pense que si vous avez vécu dans le monde en tant qu’homme, avec les privilèges que le monde accorde aux hommes, et que vous changez ensuite de sexe, il est difficile pour moi d’accepter que nous puissions alors comparer vos expériences avec les expériences d’une femme qui a toujours vécu dans le monde en tant que femme, qui ne s’est pas vu accorder ces privilèges dont disposent les hommes. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d’amalgamer tout cela. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de parler des enjeux des femmes comme étant exactement identiques aux enjeux des transfemmes. Ce que je dis, c’est que le genre ne relève pas de la biologie, le genre relève de la sociologie. »

Au tribunal de l’opinion queer, le crime d’Adichie a été de différencier, dans sa description de la condition féminine, les personnes qui sont biologiquement des femmes, et élevées en tant que telles, de celles qui passent du statut masculin au statut féminin (et qui étaient, à toutes fins utiles, traitées comme des hommes avant leur transition). Dans le discours queer, les préfixes de « cis » et de « trans » sont conçus pour tracer précisément cette distinction, mais ce n’est que lorsque des femmes féministes précisent et explorent ces différences que leur reconnaissance suscite la colère.

La déclaration d’Adichie est parfaitement logique: il est ridicule d’imaginer que les personnes socialisées et perçues comme femmes au cours de leurs années de formation ont vécu les mêmes expériences que les personnes socialisées et perçues comme hommes. La société patriarcale dépend de l’imposition du genre comme façon de subordonner les femmes et d’accorder la domination aux hommes. Amalgamer les expériences des femmes avec celle des transfemmes a pour effet d’effacer le privilège masculin que détenaient les transfemmes avant leur transition et de nier l’héritage des comportements masculins appris. Cela nie la signification réelle du moyen d’accès à la condition féminine pour façonner cette expérience. Cela nie ces deux ensembles de vérités.

Le site web Everyday Feminism a publié une liste de sept arguments visant à prouver que les transfemmes n’ont jamais détenu de privilège masculin. Cet essai aurait peut-être été plus efficace pour préconiser la solidarité féministe s’il n’avait pas, dès la première phrase, adressé une attaque misogyne et âgiste envers les féministes de la deuxième vague. Dans cet article, Kai Cheng Thom soutient que «[…] si les transfemmes sont des femmes, cela signifie que nous ne pouvons pas bénéficier du privilège masculin – parce que le privilège masculin est par définition une chose que seuls peuvent vivre les hommes et les personnes qui s’identifient comme hommes. »

Voici le nœud de la question – la tension qui existe entre la réalité matérielle et l’auto-identification comme facteurs de définition de la condition féminine. Si la transféminité est synonyme de la condition féminine, les caractéristiques de l’oppression des femmes cessent d’être reconnaissables comme expériences de femmes. Le genre ne peut pas être catégorisé comme un mode d’oppression socialement construit s’il doit aussi être considéré comme une identité innée. Cette lecture efface le lien entre le sexe biologique et la fonction première du genre : l’oppression des femmes au profit des hommes. Comme l’a dit Adichie, cet amalgame est au mieux inutile. Si nous ne pouvons pas reconnaître les privilèges dont disposent les êtres reconnus et traités comme masculins sur leurs homologues féminins, nous cessons de pouvoir reconnaître l’existence du patriarcat.

La biologie n’est pas le destin. Cependant, au sein de la société patriarcale, elle détermine les rôles assignés aux filles et aux garçons à la naissance. Et il existe une différence cruciale dans la façon dont les êtres biologiquement masculins et biologiquement féminins sont positionnés par les structures dominantes de pouvoir, indépendamment de l’identité de genre.

« Les filles sont socialisées de façons nuisibles à leur sentiment de soi, socialisées à s’enlever de l’importance, à se plier aux égos masculins, à penser à leurs corps comme des sites de honte. Arrivées à l’âge adulte, beaucoup de femmes luttent pour surmonter, pour désapprendre une bonne part de ce conditionnement social. Les transfemmes sont des personnes nées hommes et des personnes qui, avant leur transition, ont été traitées en tant qu’hommes par le monde. Ce qui signifie qu’elles ont vécu les privilèges que le monde accorde aux hommes. Cela n’élude pas la douleur de la confusion de genre ou les aspects complexes et pénibles de leur sentiment d’avoir vécu dans des corps qui n’étaient pas les leurs. En effet, la vérité sur le privilège sociétal est qu’il ne concerne pas la façon dont vous vous sentez. Il concerne la façon dont le monde vous traite, les influences subtiles et pas si subtiles que vous intériorisez et absorbez. » –Chimamanda Ngozi Adichie

Si les femmes ne peuvent plus être identifiées comme membres d’une classe de sexe à des fins politiques, l’oppression des femmes ne peut plus être directement abordée ou contestée. En conséquence, les objectifs féministes se trouvent sapés par la politique queer.

La linguiste Deborah Cameron a identifié une nouvelle tendance actuelle, celle de l’« étonnante femme en voie d’invisibilisation ». Elle met en évidence le modèle d’effacement des réalités vécues par les femmes, y compris leur oppression, par un langage neutre à l’égard du genre. Mais alors que la féminité est sans cesse déconstruite dans le discours queer, la catégorie de la virilité demeure, elle, à l’abri de toute contestation.

La linguiste Deborah Cameron a identifié une nouvelle tendance actuelle, celle de l’« étonnante femme en voie d’invisibilisation ». Elle met en évidence le modèle d’effacement des réalités vécues par les femmes, y compris leur oppression, par un langage neutre à l’égard du genre. Mais alors que la féminité est sans cesse déconstruite dans le discours queer, la catégorie de la virilité demeure, elle, à l’abri de toute contestation.

Ce n’est pas un hasard si la masculinité reste incontestée, même au moment où le mot femme est traité comme offensant et « excluant ». L’homme est présenté comme norme de l’humanité, et la femme comme autre-que-l’homme. En réduisant les femmes à des « non-hommes », comme a tenté de le faire le Parti Vert britannique, en réduisant les femmes à des « personnes enceintes », comme conseille de le faire la British Medical Association, le discours queer perpétue la définition de la femme comme autre. L’idéologie queer pousse les conventions patriarcales à leur conclusion logique en repoussant littéralement les femmes hors du vocabulaire et donc de l’existence.

Définir la classe opprimée en fonction de l’oppresseur, nier aux opprimées le vocabulaire pour parler de la façon dont elles sont marginalisées, ne contribue qu’à ratifier la hiérarchie du genre. Bien que ces changements linguistiques semblent à première vue inclusifs, ils ont pour conséquence imprévue de perpétuer la misogynie.

« Supprimer le mot femme et les termes biologiques de tout échange concernant la condition féminine corporelle semble dangereux, écrit la chroniqueuse Vonny Moyes. Refuser de reconnaître l’anatomie des femmes, leurs capacités reproductives et leur sexualité a longtemps été le fait du patriarcat. Il semble que nous ayons bénéficié de quelques décennies dorées de reconnaissance, et que nous avons pu afficher fièrement notre expérience vécue de la condition féminine corporelle, mais nous devons maintenant abdiquer ce vocabulaire au nom du reste du groupe. Même si la logique semble être aux commandes, il est difficile de ne pas ressentir l’effacement de cet aspect de la condition féminine, avec de troublants échos du patriarcat traditionnel. »

Aborder les questions du sexe biologique et de la socialisation genrée est devenu de plus en plus controversé; les adeptes les plus extrêmes de l’idéologie queer qualifient ces deux thèmes de mythes TERF (un qualificatif péjoratif signifiant « féministe radicale excluant les trans ». On souhaiterait bien un caractère mythique au lien entre la biologie des femmes et notre oppression, ou aux conséquences de la socialisation genrée. Dans un tel scénario, celles qui possèdent un corps féminin, les femmes, pourraient simplement échapper par auto-identification à l’oppression structurelle, et choisir de faire partie de n’importe quel autre groupe qu’une classe opprimée. Mais il est manifeste que l’exploitation de la biologie féminine et la socialisation genrée jouent toutes deux un rôle central dans la création et le maintien de l’oppression des femmes par les hommes.

La politique queer reconfigure l’oppression des femmes comme une position de privilège inhérent, tout en nous privant simultanément du langage requis pour analyser cette même oppression et y résister. Le thème de l’identité de genre laisse les féministes déchirées par une sorte de dilemme : soit accepter que d’être marginalisées en raison de notre sexe constitue un privilège « cis », soit protester et risquer d’être stigmatisée comme TERF. Il n’y a pas de place pour les voix dissidentes dans cette conversation – pas si ces voix sont celles de femmes. À cet égard, il y a très peu de différence entre les normes établies par le discours queer et celles qui régissent les règles patriarcales.

Le mot femme est important. Avoir un nom confère du pouvoir. Comme l’observe Patricia Hill Collins (2000), l’autodéfinition est un élément clé de la résistance politique. Si la condition féminine ne peut être articulée positivement, si elle n’est comprise que comme l’envers négatif de la virilité, les femmes sont maintenues dans la position d’objet. Ce n’est qu’en considérant les femmes comme le sujet – en tant qu’êtres humains auto-actualisés ayant droit à l’autodétermination – que la libération devient possible.

« La force du mot « femme » est qu’il peut être utilisé pour affirmer notre humanité, notre dignité et notre valeur, sans nier notre féminité incarnée ou la traiter comme une source de honte. Ce mot ne nous réduit pas à des ventres ambulants, ni ne nous dé-genre ou dématérialise. C’est pourquoi il est important pour les féministes de continuer à l’utiliser. Un mouvement dont le but est de libérer les femmes ne devrait pas traiter le mot « femme » comme obscène. » (Deborah Cameron)

Sans une utilisation fière et explicite du mot femme, la politique féministe manque de l’ampleur nécessaire pour organiser toute résistance réelle à la subordination des femmes. On ne peut pas libérer une classe de personnes qui ne peuvent même pas être nommées. La condition féminine est dévaluée par ces insidieuses tentatives de la rendre invisible. Si les femmes ne se jugent pas à la hauteur du malaise créé par le fait de nous nommer directement, précisément, nous ne pouvons guère prétendre valoir la peine des difficultés que la libération doit susciter.

Sans une utilisation fière et explicite du mot femme, la politique féministe manque de l’ampleur nécessaire pour organiser toute résistance réelle à la subordination des femmes. On ne peut pas libérer une classe de personnes qui ne peuvent même pas être nommées. La condition féminine est dévaluée par ces insidieuses tentatives de la rendre invisible. Si les femmes ne se jugent pas à la hauteur du malaise créé par le fait de nous nommer directement, précisément, nous ne pouvons guère prétendre valoir la peine des difficultés que la libération doit susciter.

Toute éventuelle infraction causée par une référence sans équivoque au corps féminin est peu de chose en comparaison des violences et de l’exploitation de nos corps féminins en régime patriarcal. Comme le dit Chimamanda Ngozi Adichie: « « Parce que tu es une fille » ne constitue jamais une justification de quoi que ce soit. Jamais. »

Bibliographie

Chimamanda Ngozi Adichie. (2014). We Should All Be Feminists

Chimamanda Ngozi Adichie. (2017). Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions

Kat Banyard. (2010). The Equality Illusion: The Truth about Women and Men Today

Deborah Cameron. (2007). The Myth of Mars and Venus: Do Men and Women Really Speak Different Languages?

Patricia Hill Collins. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment (Second Edition)

Finn MacKay. (2015). Radical Feminism: Feminist Activism in Movement

Natasha Walter. (2010). Living Dolls: The Return of Sexism

Translation originally posted here.

Original text initially posted here.

“…what’s a shorter non-essentialist way to refer to ‘people who have a uterus and all that stuff’?” In many ways,

“…what’s a shorter non-essentialist way to refer to ‘people who have a uterus and all that stuff’?” In many ways,  read as female during their formative years have the same experiences as those socialised and read as male. Patriarchal society depends upon the imposition of gender as a means of subordinating women and granting men dominance. Conflating the experiences of women and transwomen erases the male privilege that transwomen held prior to transition and negates the legacy of learned male behaviour. It denies the true significance of how one arrives at womanhood in shaping that experience of womanhood. It denies both sets of truths.

read as female during their formative years have the same experiences as those socialised and read as male. Patriarchal society depends upon the imposition of gender as a means of subordinating women and granting men dominance. Conflating the experiences of women and transwomen erases the male privilege that transwomen held prior to transition and negates the legacy of learned male behaviour. It denies the true significance of how one arrives at womanhood in shaping that experience of womanhood. It denies both sets of truths. It is not an accident that masculinity remains uncontested even as the word woman is treated as offensive, exclusionary. Man is positioned as the normative standard of humanity, woman as other-to-man. In reducing women to “

It is not an accident that masculinity remains uncontested even as the word woman is treated as offensive, exclusionary. Man is positioned as the normative standard of humanity, woman as other-to-man. In reducing women to “ real resistance to women’s subordination. You cannot liberate a class of people that may not even be named. Womanhood is devalued by these insidious attempts to render it invisible. If women do not consider ourselves worth the inconvenience caused by naming us directly, specifically, we can hardly argue that we are worth the difficulties that liberation must bring.

real resistance to women’s subordination. You cannot liberate a class of people that may not even be named. Womanhood is devalued by these insidious attempts to render it invisible. If women do not consider ourselves worth the inconvenience caused by naming us directly, specifically, we can hardly argue that we are worth the difficulties that liberation must bring.

free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own.” There are times when the boldest and most radical thing you can do it stop talking and start listening. Really listening, with focus and curiosity. Learn about women whose lives are different to your own. Try to see the world through their eyes – let that empathy inform your own views, change your behaviour. Do not project yourself onto their stories, but rather treat the parallels between your struggles as a means of connection – a way to bridge difference.

free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own.” There are times when the boldest and most radical thing you can do it stop talking and start listening. Really listening, with focus and curiosity. Learn about women whose lives are different to your own. Try to see the world through their eyes – let that empathy inform your own views, change your behaviour. Do not project yourself onto their stories, but rather treat the parallels between your struggles as a means of connection – a way to bridge difference. Some have speculated that we are now living through the fourth wave of feminism, and they might be right. Technological advancements have propelled us into a digital era, making it possible to engage with and learn from women around the world. That information grows ever more accessible, that plural perspectives become all the more visible, brings a change for the better. New media has also shifted the pattern of who gets heard, whose voice is accepted as part of public discourse. Women of colour in particular benefit from the absence of traditional gatekeeping online, using social media and digital tools to build platforms for ourselves.

Some have speculated that we are now living through the fourth wave of feminism, and they might be right. Technological advancements have propelled us into a digital era, making it possible to engage with and learn from women around the world. That information grows ever more accessible, that plural perspectives become all the more visible, brings a change for the better. New media has also shifted the pattern of who gets heard, whose voice is accepted as part of public discourse. Women of colour in particular benefit from the absence of traditional gatekeeping online, using social media and digital tools to build platforms for ourselves. thing is that you look after yourself. Prioritise what you enjoy, activities that nourish you. The more involved with feminist politics you become, the more draining it has the potential to become – after all, you are living your politics and carrying that political struggle with you every day. Making space for yourself is not only valid, but good.

thing is that you look after yourself. Prioritise what you enjoy, activities that nourish you. The more involved with feminist politics you become, the more draining it has the potential to become – after all, you are living your politics and carrying that political struggle with you every day. Making space for yourself is not only valid, but good. Rebecca Bunce has a wonderful way of putting it: “

Rebecca Bunce has a wonderful way of putting it: “